💭 電車だと 祇園四条か京都河原町駅で降りて、八坂神社...

💭 南禅寺の山門の屋上は、歌舞伎「楼門五三桐」で知られ...

💭 京都駅からバスにのると混雑している場合は、40分ぐ...

💭 銀閣自体は、思ったより小さい地味な建物だったりしま...

💭 清水寺から賑わいのある坂道を15分ほどぶらぶら歩い...

💭 嵐電 嵐山→竹林→途中に発見!

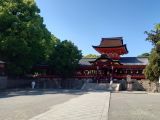

💭 伏見稲荷の楼門は豊臣秀吉が母の延命を願い建てたもの...

💭 京阪・東福寺駅からだと祇園四条駅まで1本でいけるの...

💭 毎月21日には弘法市、第1日曜日にはガラクタ市が催...

💭 境内はけっこう広いです。

💭 竹林エリアにあります。案内板などには書いてませんが...

💭 鞍馬寺の境内にある感じです。鞍馬寺のケーブルカーに...

💭 寺伝では770年に光仁天皇の勅願により創建したとい...

💭 仁王門→ケーブルカー→多宝塔→本殿まで楽に行く方法...

💭 金閣寺から龍安寺行きのバスで5分ほど。

💭 織田信長が父・信秀の供養のためを建てた小庵が始まり...

💭 近くには桜で有名な平野神社があります。

💭 鳥羽伏見の戦いでは薩摩が陣をかまえた

💭 平等院の歴史や文化財について学ぶことができる博物館...

💭 貴船口駅から貴船神社まで、歩いていくのは厳しいので...

💭 京都御所の北側にあります。

💭 嵯峨野竹林からちょっと離れた場所にあります。時々案...

💭 京都最古の禅寺。花見小路の突き当たりにあり、境内は...

💭 庭園拝観料は500円で諸堂(書院など)を見るにはプ...

💭 すえひろ扇子おみくじがかわいい!

💭 場所は京都というより奈良とおもったほうがいいです。

💭 鈴虫は先代の住職が28年の歳月をかけて毎日ふ化させ...

💭 下鴨神社の紅葉は、京都市内でも最も遅く、例年12月...

💭 風鈴寺の走りともいわれています。紫陽花、ひまわり、...

💭 景色がとても良いです。上までいくのもさほど苦ではあ...

💭 仏舎利塔は本物の仏舎利(お釈迦様の遺灰)が納められ...

💭 金属全般の神さま・金山毘古神(かなやまびこのかみ)...

💭 豊臣秀吉が晩年・1598年に催した花見大会。700...

💭 小堀遠州作「鶴亀の庭」が有名。

💭 阪急嵐山駅前で自転車を借りて行きました。化野念仏寺...

💭 「日本最古の漫画」ともいわれる墨画の絵巻物「鳥獣人...

💭 蓮の花の見頃となる7月はほぼ毎日、その他の月は月数...

💭 伏見稲荷から歩いて5分ぐらい。

💭 大雄宝殿(だいおうほうでん)と、法堂(はっとう)、...

💭 2022年より社殿修復⼯事のため、閉⾨(工期約3年...

💭 かわらけ投げの発祥地ともいわれています。

💭 満開の期間が3日間と短い、たくさんの花をつける白い...

💭 石の寺と呼ばれています。

💭 境内に色々なお寺があるのかな?どこからどこまでが境...

💭 京都市役所前駅からすぐ。ビルに囲まれているので入口...

💭 焼いたお餅を白味噌でいただく「あぶり餅」が400年...

💭 豪華絢爛な枝垂梅で知られており、2月中旬~3月中旬...

💭 嵯峨鳥居本の一の鳥居からは約5.5km

💭 御会式桜(おえしきざくら)という、10月~4月にか...

💭 内宮のちょっと上に天岩戸があり、ご神体の岩山をくぐ...

💭 住宅街にあるので、ちょっと迷いましたが線路側近くに...

💭 高さ26m、樹齢500年以上といわれる椋(むく)の...

💭 頓宮とは仮の宮の意味

💭 樹齢300年~といわれるしだれ梅は 3月上旬~が見...

💭 清水坂を上り、清水寺の正門である仁王門の左手前にあ...

💭 宮本武蔵が、吉岡一門と決闘する前に奉拝した神社とし...

💭 源義経が平泉へ旅立つ前によったといわれており、首途...

💭 約500株の萩が植えられていることから萩の宮とも呼...

💭 奈良の大仏が無事に造立されるように鬼門の位置に建立...

💭 通常は非公開。春と秋に特別公開されます。

💭 菅原道真が存命時から祀っていたといわれる。

💭 高台寺で現存する最も古い塔頭。

💭 3月~5月、9月~11月のみ