以下はAIの回答です(*実験中)

京都府八幡市は、京都府南部に位置する都市で、古くから交通の要衝として栄え、近世には八幡城を中心に発展してきた歴史を持っています。その特徴・歴史・成り立ちを以下にまとめます。

1. 特徴:

- 交通の要衝: 淀川と宇治川が合流する地点に近く、古くから水運の拠点として重要な役割を果たしてきました。現在も京阪本線が走り、大阪方面へのアクセスも良好です。

- 工業都市としての側面: 近年では、特に機械・金属関連産業が盛んで、多くの工場や企業が進出しています。

- 自然との調和: 淀川・宇治川沿いの自然豊かな環境と、住宅地が調和した街並みが見られます。男山や八幡男山公園など、自然に触れ合えるスポットも多いです。

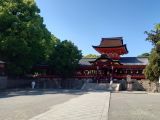

- 歴史的建造物・史跡: 八幡神社、石清水八幡宮(一部は八幡市に含まれる)、八幡城跡など、歴史的な建造物や史跡が多く残っており、歴史を感じさせる場所が多く存在します。

- 比較的新しい市: 市制施行は1963年と比較的新しいです。それ以前は、複数の村が合併して成立しました。

2. 歴史:

- 古代〜中世: 淀川と宇治川の合流地点という地理的条件から、古くから交通の要衝として栄えていました。 石清水八幡宮の創建(940年)は、八幡市の歴史における大きな出来事です。 この神社は、全国の八幡神社の総本社として信仰を集め、周辺地域の発展に大きく貢献しました。

- 近世: 豊臣秀吉によって八幡城が築城され(正確な築城時期には諸説あり)、城下町として発展しました。 城下町は、現在の八幡市中心部にあたります。 しかし、江戸時代には城は廃城となり、城下町の規模は縮小しました。

- 近代〜現代: 明治時代以降は、工業都市としての発展が始まり、近年は住宅地としての開発も進んでいます。 京阪電鉄の開通も発展に大きく貢献しました。 1963年に、いくつかの村が合併して八幡市として誕生しました。

3. 成り立ち:

八幡市は、複数の村の合併によって成立しました。 具体的には、旧八幡町、男山町、上津屋村、美濃山村の四つの地域が合併して現在の八幡市となっています。それぞれの地域には、独自の文化や歴史があり、それらが複雑に絡み合って現在の八幡市が形成されています。 そのため、市域内でも地域によって若干異なる文化や風習が見られることもあります。

まとめ:

八幡市は、古くからの歴史と近代的な発展が共存する都市です。 交通の要衝として栄えた歴史、石清水八幡宮や八幡城といった歴史的建造物、そして現代の工業都市としての側面など、様々な魅力を持つ地域と言えるでしょう。 それぞれの要素が複雑に絡み合い、現在の八幡市を形成しています。