以下はAIの回答です(*実験中)

宮城県塩竈市は、古くから塩づくりと海運で栄えた歴史を持つ都市です。その特徴、歴史、成り立ちを以下にまとめます。

1. 特徴:

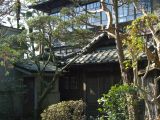

- 塩竈神社: 市の中心部に鎮座する塩竈神社は、日本三大鹽竈神社の一つであり、市を代表するランドマークです。古くから航海安全、塩業繁栄の神として信仰を集め、多くの参拝客が訪れます。

- 豊かな海の幸: 三陸沖に面し、新鮮な海の幸が豊富です。特に、塩釜港は重要な漁港として機能しており、マグロの水揚げ量が多いことで知られています。新鮮な魚介類を使った料理が楽しめます。

- 塩づくり: 市の名前にもなっているように、古くから塩づくりが行われてきました。現在でも塩田跡が残っており、歴史を感じることができます。近年は、伝統的な製塩方法を活かした塩の生産も盛んです。

- 景観: 海と山に囲まれた自然豊かな環境が特徴です。松島湾の美しい景色を望むことができ、観光地としても魅力的です。

- 多様な産業: 水産業の他に、観光業、商業なども盛んで、多様な産業がバランスよく発展しています。

2. 歴史:

- 古代~中世: 奈良時代には既に塩の生産地として栄え、平安時代には塩竈神社が建立されました。奥州藤原氏の支配下に入り、陸奥国府の港として、また東北地方と京都を結ぶ重要な交通拠点として発展しました。

- 近世: 江戸時代には仙台藩の重要な港町として繁栄し、塩の生産、交易の中心地として重要な役割を果たしました。塩釜港は、仙台藩の重要な財源となる塩の輸送や、物資の流通において重要な拠点でした。

- 近代~現代: 明治時代以降は、近代的な港湾施設が整備され、水産業や商業の中心地として発展を続けました。現在も東北地方における重要な港湾都市として機能しています。

3. 成り立ち:

塩竈市の成り立ちは、大きく以下の3つの要素に支えられています。

- 地理的条件: 三陸海岸に位置し、良質な塩田を築くのに適した自然環境と、良港として発展するための湾の地形が、塩づくりと海運業の発展を促しました。

- 塩竈神社: 塩竈神社は、古代から人々を惹きつけ、この地を宗教的中心地として発展させる役割を果たしました。神社への参拝を目的とした人々の往来が、経済活動を活性化させました。

- 交通の要衝: 東北地方と京都を結ぶ交通の要衝として、古くから多くの船が行き交い、物資の集散地として発展しました。この地の経済的繁栄は、交通の便の良さに大きく依存していました。